父が遺した1000万円、世界を巡る旅へ。 —— 50代夫婦、NISAで掴んだ「黄金の老後」10年の記録

【この物語はフィクションです】

「更新継続のために応援クリックをお願いします」

![]()

にほんブログ村

夜の帳が下り、かつては子供たちの喧騒に包まれていたリビングには、今、静謐な空気が満ちていた。ダイニングテーブルの上には、一冊の通帳。

そこに記された「10,000,000」という数字は、単なるインクの染みではない。先月亡くなった父が、昭和という激動の時代を汗と油にまみれて生き抜き、残してくれた命の結晶だった。

「……重いわね」

妻の洋子(53)が、湯気の立つマグカップを二つ運びながら呟く。彼女もまた、フルタイムで働き続けてきた戦友だ。目尻の笑い皺に、共に歩んできた年月の長さを感じる。

「ああ。親父の人生そのものだ」

私、健一(55)は、老眼鏡の位置を直しながら頷いた。 住宅ローンの残債はまだある。しかし、かつて組んだ変動金利は0.5%を切る超低空飛行だ。インフレが忍び寄る今、手元の現金を減らしてまで繰り上げ返済をする経済的合理性は低い。

「子供たちも巣立った。教育費という名の重荷も下ろした」 洋子はソファに深く身を沈め、天井を見上げた。 「これからは、私たちの時間よ。でも、銀行に預けているだけじゃ、この1000万円は死に金になるわ」

「わかっている」 私は意を決して、ノートパソコンを開いた。検索窓に打ち込んだのは、今まで若者の流行り物だと敬遠していた四文字。

『NISA』

画面が光り、無数の情報が溢れ出す。「非課税」「恒久化」「オルカン」「S&P500」。それはまるで、未知の航海図を広げたようだった。

「ねえ、健一さん。新NISAの『成長投資枠』と『つみたて投資枠』、併用できるって知ってた?」 洋子の目が、仕事モードの鋭さを帯びる。

「ああ。一人あたり生涯で1800万円まで非課税で運用できるらしい。二人合わせれば3600万円の枠がある。……つまり、親父の遺産1000万円は、まるごとこの非課税という聖域(サンクチュアリ)に守られるわけだ」

私は画面をスクロールしながら、胸の高鳴りを覚えた。これは単なる資産運用ではない。父から受け取ったバトンを、私たちが老後というゴールテープを切るまで、腐らせずに育て上げるプロジェクトなのだ。

「でも、怖い気持ちもあるの」 洋子がふと、弱気な声を漏らす。 「リーマンショックの時、あなたの会社の株価、半分になったじゃない? あの時の胃の痛くなるような日々……」

私は洋子の手に、自分の手を重ねた。 「だからこそ、時間を味方につけるんだ。一括で相場に賭けるギャンブルじゃない。この1000万円を数年に分けて、世界中の経済成長に乗せる。世界は人口も増え、成長し続ける。そこに、僕たちの未来も乗っかるんだ」

「『世界経済への便乗』……ふふ、あなたらしい言い回しね」 洋子の表情が和らぐ。

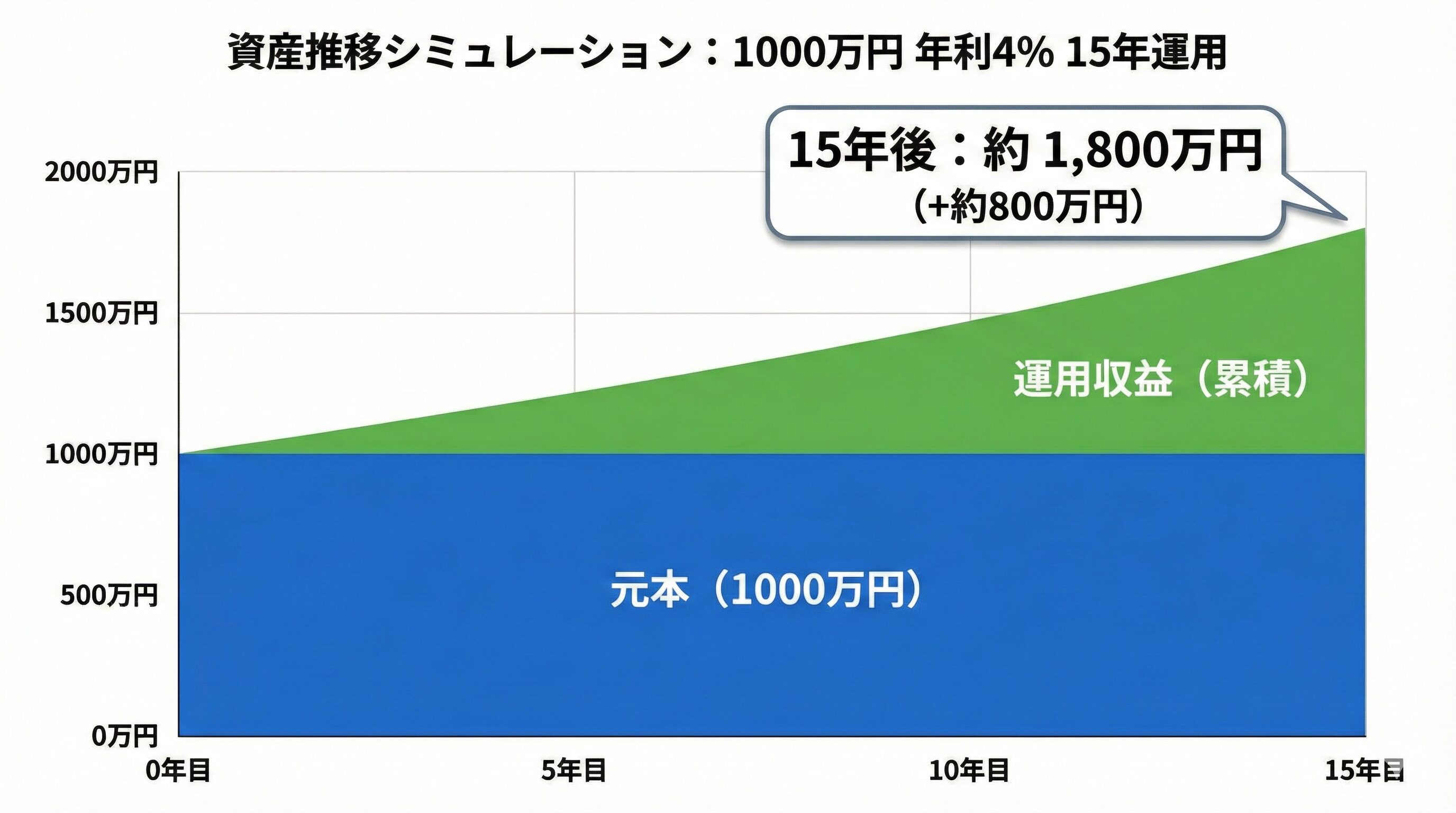

「シミュレーションしてみよう」 私は金融庁のサイトを開いた。 もし、この1000万円を年利4%で15年運用できたとしたら――。

画面に弾き出された数字を見て、二人は息を呑んだ。 そこには、老後の不安を希望に変えるだけの力強さがあった。父の遺産が、複利という魔法を得て、私たちを守る城壁となる未来が見えた。

「やりましょう、健一さん。お義父さんがくれたこの種を、大きな木に育てましょう」 「ああ。二人の『第二の人生』のための礎(いしずえ)として」

エンターキーを叩く音が、静かなリビングに力強く響いた。 それは、私たちが「貯蓄」という守りの姿勢から、「投資」という攻めの姿勢へと転じた、号砲のような音だった。

窓の外には、変わらぬ夜景が広がっている。だが、その景色は少しだけ、今までよりも明るく見えた気がした。

リビングの大型テレビには、YouTubeの画面が映し出されていた。 軽快な関西弁が、静かな部屋に響く。

『ええか、みんな。高配当株は心の安定剤や。株価が下がっても、配当金というチャリンチャリンが入ってくるんやで!』

画面の中の「kurochan」は、熱っぽく語りかけてくる。その言葉には、不思議な引力があった。不労所得。配当金生活。それは、サラリーマンとして30年以上、時間を切り売りしてきた私にとって、甘美な果実のように思えた。

「配当金……悪くないわよね。目に見えてお金が入ってくるって、安心感があるし」 洋子が、手元のスマホで電卓を叩きながら呟く。

「ああ。確かに今の生活に潤いは出る。だが……」 私は腕組みをし、画面から視線を外して、ダイニングテーブルに置かれた父の通帳を見つめた。

「俺たちはまだ現役だ。給料がある。今、小銭を受け取って税金を払うよりも、この種銭を雪だるま式に大きくする『効率』を選ぶべきじゃないか?」

私は別のタブを開いた。そこに映るのは、世界経済の成長曲線。右肩上がりのその線は、無機質だが、圧倒的な事実を物語っていた。

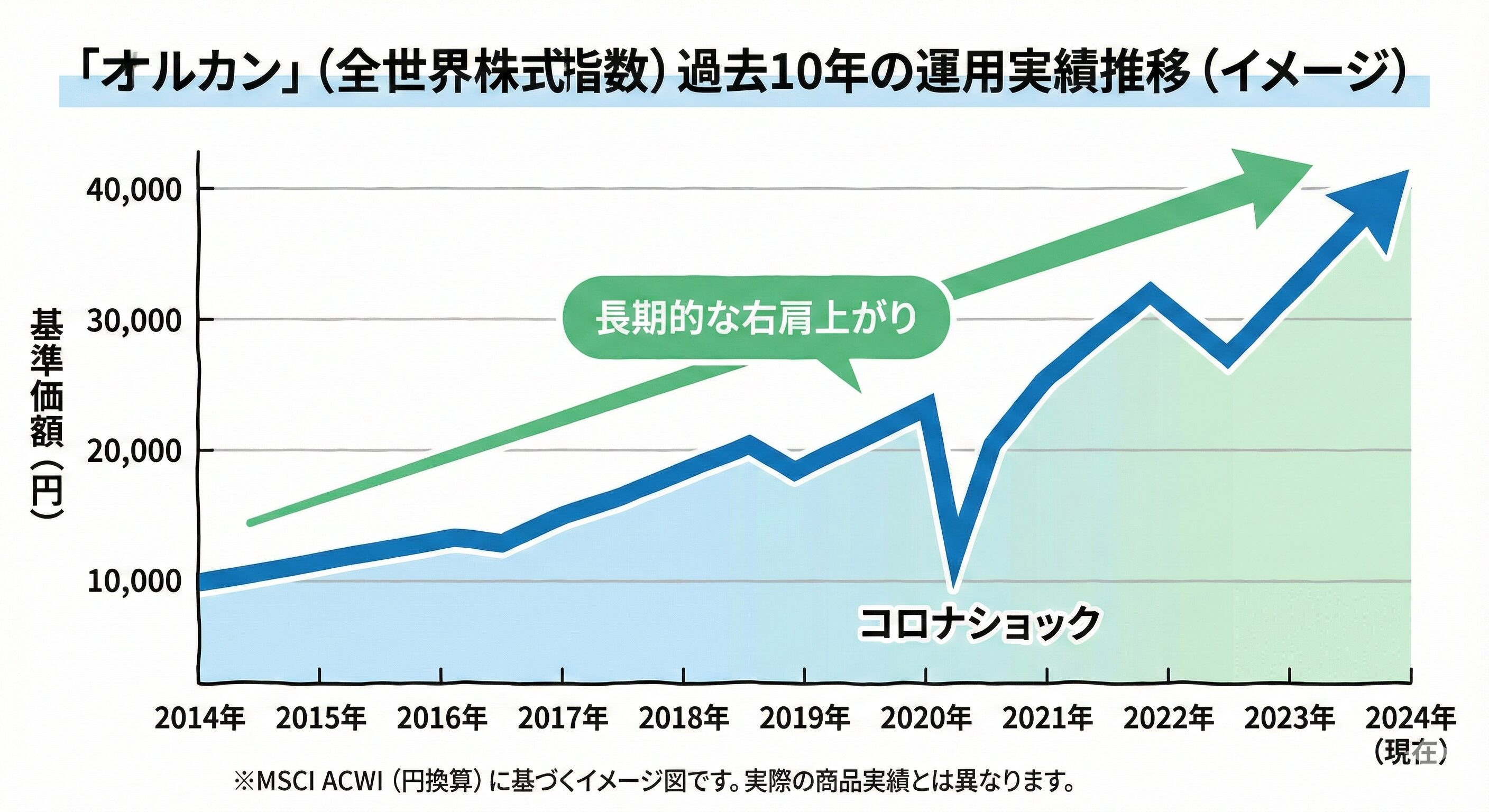

「『オルカン(全世界株式)』と『S&P500』か……」 洋子が画面を覗き込む。 「みんなが選んでいる、いわゆる『王道』ね。面白みはないけれど」

「面白みはいらないんだ。これは父さんが残してくれた、俺たちの老後の命綱だ。ギャンブルではなく、統計と確率に賭けたい」

私は提案した。 1000万円のうち、まずは夫婦二人の新NISAの年間投資枠、上限いっぱいの720万円を投入することを。

内訳はシンプルだ。 「守り」と「広がり」の全世界株式(オルカン)に50%。 「攻め」と「強さ」の米国株式(S&P500)に50%。

「720万円……。一気に?」 洋子の声が少し上ずる。無理もない。成長投資枠とつみたて投資枠、二人分をフル活用して、最短最速で市場に資金を晒すことになる。

「怖いか?」 「少しね。でも……」 洋子はコーヒーを一口飲み、決意を込めた目で私を見た。 「ちまちまやってたら、寿命が尽きちゃうわ。残りの人生、一番若いのは今なんだから」

私たちは、証券口座の注文画面に向かい合った。 本来なら毎月コツコツ積み立てるのがセオリーだが、ボーナス設定などを駆使し、この1年で枠を埋め尽くす設定を入力していく。

合計720万円。 父の遺産の7割以上が、クリックひとつで「日本円」から「世界経済の所有権」へと姿を変える。

「来年の今頃、どうなっているかしらね」 「上がっていれば万々歳。もし下がっていたとしても……」 私は言葉を継いだ。 「その時は、俺たちの貯金から不足分を足して、また来年も720万円の枠を埋めるだけだ。バーゲンセールだと思って買い向かうさ」

「ふふ、強気ね。でも、そのくらい腹を括らないと、お義父さんに笑われるわね」

カチッ。

エンターキーを押した瞬間、私たちは長い航海に出た。 画面の中のkurochanはまだ高配当の魅力を語っていたが、私たちはもう、別の船に乗っていた。 波の荒い、しかし遥か遠くの黄金郷を目指す、巨大な客船に。

窓の外、夜空に浮かぶ月が、まるでコインのように輝いていた。 それは配当金(インカム)の輝きではなく、未来の成長(キャピタル)を約束する、静かな光に見えた。

「さて、やるぞ」

私は深呼吸をして、ネット証券の管理画面に向き合った。そこには、私たちの老後を左右するコックピットのような複雑な数字とボタンが並んでいる。

「作戦名は『一気呵成(いっきかせい)』だ。洋子、君の口座と私の口座、同時に操作するぞ」

「了解よ、司令官殿」 洋子がいたずらっぽく敬礼するが、その指先はわずかに震えているようだった。無理もない。これから二人合わせて720万円。地方なら中古マンションが買えるほどの金額を、ネットショッピングのような手軽さで動かそうとしているのだ。

「まず、簡単な方から片付ける。『成長投資枠』だ」

年間240万円の枠。ここはシンプルだ。普通の買い物と同じく、欲しい商品をカゴに入れて買うだけ。いわゆる「スポット購入」というやつだ。

「いいか、洋子。検索窓に『オール・カントリー』だ。そして購入金額に『1200000』と入力」 「いち、じゅう、ひゃく……ゼロが5つね。はい、入力」 「次は『S&P500』だ。こっちも『1200000』」

これで成長投資枠240万円分は埋まる。 「注文する」ボタンを押す指に、父の顔が重なった。『健一、金は使うもんじゃねえ。働かせるもんだ』。晩酌の席で聞いた父の口癖。

カチッ。

「……よし、成長投資枠、完了。ここまでは順調だ」 私は額の汗を拭った。

「問題はここからよ、健一さん。『つみたて投資枠』。これ、毎月コツコツ積み立てるための枠でしょ? 年間120万円を埋めるには、毎月10万円ずつ設定しないといけないんじゃないの?」 洋子が首をかしげる。

「普通ならそうだ。だが、僕らがやりたいのは『資金の即時投入』だ。1年もかけていたら、その間の機会損失がもったいない。そこで使うのが……」

私はマウスカーソルを、設定画面の小さなチェックボックスに合わせた。

「この**『ボーナス設定』**という裏技だ」

「ボーナス設定?」

「ああ。本来は夏や冬のボーナス月に増額するための機能だが、これを逆手に取る。見ていてくれ」

私は積立設定の画面を開き、まるでパズルのピースを埋めるように数字を打ち込んでいった。

「まず、毎月の積立額を、システム上の最低金額にする。……『100円』だ」

「えっ? たった100円?」

「そう、これは『積立』という形式を守るためのダミーだ。そして、残りの枠を全て『ボーナス月設定』にぶち込む」

私はキーボードを叩く。 年間枠120万円のうち、毎月100円×12ヶ月で1,200円。 残りは1,198,800円。

「この約120万円を、最短の日付で引き落とす設定にするんだ。そうすれば、実質的に『ほぼ一括』でつみたて投資枠を使い切ることができる」

洋子が感嘆の声を上げた。 「なるほど……。積立の皮を被った一括投資ね。抜け道みたいでドキドキするわ」

「違法じゃない、正当な『ハック』さ。さあ、入力だ」

オルカンに60万円、S&P500に60万円。 それぞれに対し、「毎月100円」+「ボーナス月加算59万8,800円」を設定する。

画面には、警告とも確認ともつかないポップアップが表示される。『年間の非課税枠を使い切る設定になりますが、よろしいですか?』

「望むところだ」

二人の視線が交差する。 これで、二人合わせて720万円。 成長投資枠の480万円は数日後に約定し、つみたて投資枠の240万円も来月早々には市場へ投じられる。

「準備はいいか?」 「ええ。お義父さんの遺産、世界旅行に出発させましょう」

カチッ、カチッ。

ダブルクリックの音が、静かな部屋に小気味よく響いた。 画面には「注文を受け付けました」「設定が完了しました」という無機質な文字。しかし、私たちにはそれが、未来への搭乗券(ボーディングパス)に見えた。

「終わった……」 私は大きく背伸びをした。 銀行口座の残高は劇的に減るだろう。だが、代わりに手に入れたのは、世界中の優良企業数千社のオーナー権だ。

「ねえ、健一さん」 洋子が、冷めかけたコーヒーを手に微笑んだ。 「なんだか、借金を返し終わった時よりも、清々しい気分よ。不思議ね、お金は減ったはずなのに」

「ああ。それはきっと、このお金が『消えた』んじゃなくて、『働きに出た』からさ。親父の後を継いでね」

私たちは窓の外を見た。街の明かりの一つ一つが、経済活動の鼓動のように瞬いている。 あの中に、私たちの720万円も溶け込んでいくのだ。

「来年の今頃、どうなっているか楽しみだな」 「ええ。もし下がってたら……その時は二人で笑い飛ばして、またコツコツ働きましょう」

そう言って笑い合う二人の顔には、もう迷いはなかった。

◆

季節は一巡りし、再び冬の足音が聞こえ始めた夜。

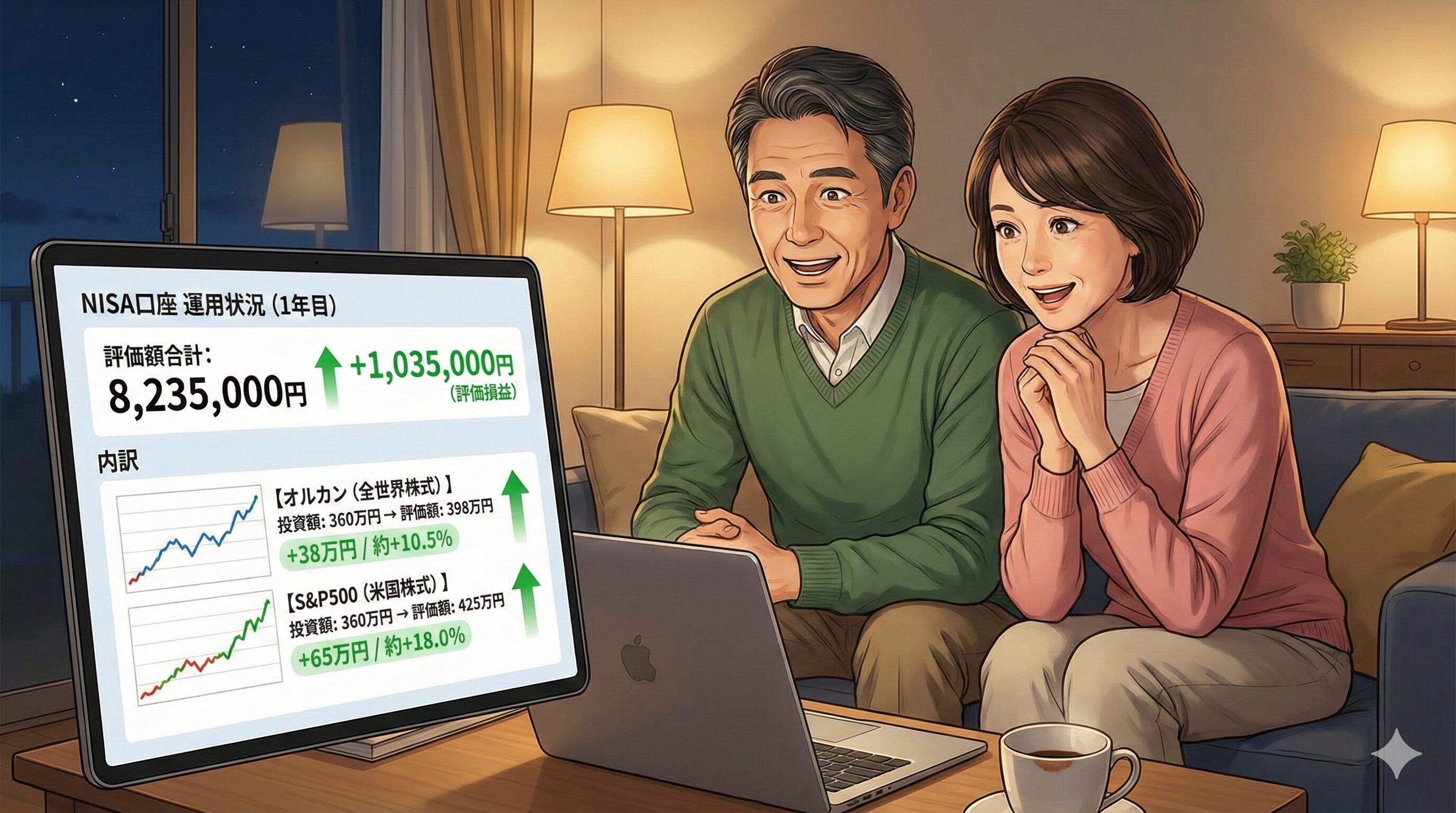

健一と洋子は、一年前と同じようにダイニングテーブルに向かい合っていた。しかし、その表情は当時とは決定的に異なっていた。未知への不安に強張っていた顔は、いまや、確かな自信と落ち着きに満ちている。

二人の視線の先には、新しく買い替えた少し大きめのモニターがあり、証券口座の管理画面が映し出されていた。

「……すごいわね」

洋子が、ため息まじりに呟いた。その声は、数字の持つリアリティに圧倒されていた。

画面の中央、評価損益の欄には、鮮やかな緑色の文字(プラス表示)が輝いている。

評価額合計:8,235,000円 (評価損益:+1,035,000円)

「まさか、たった一年で『大台』に乗るとはな」

健一は、興奮を抑えるように熱いコーヒーを啜った。 一年前、父の遺産のうち720万円を投じたあの日。清水の舞台から飛び降りる覚悟でクリックしたその資金は、彼らが寝ている間も、仕事をしている間も、世界中の市場で働き続け、100万円以上の果実をもたらして帰還したのだ。

「内訳を見てみましょうよ」

洋子に促され、健一は詳細画面を開いた。

【オルカン(全世界株式)】 投資額:360万円 → 評価額:398万円(+38万円 / 約+10.5%)

【S&P500(米国株式)】 投資額:360万円 → 評価額:425万円(+65万円 / 約+18.0%)

「やっぱり、アメリカね」 洋子が、S&P500の数字を指でなぞる。

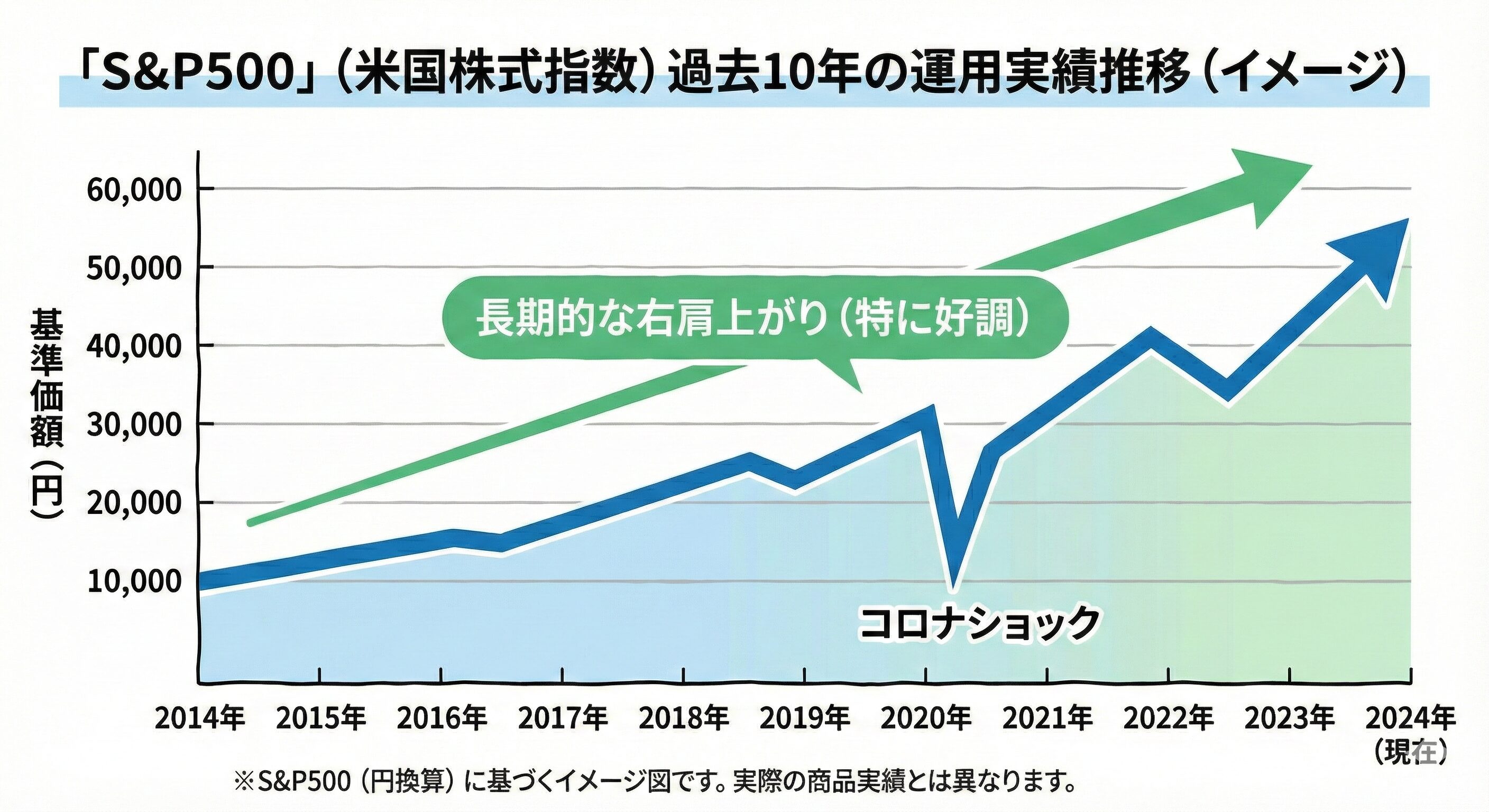

「ああ。この一年、米国のテック企業が牽引する形で、市場は力強く成長した。あの時見た『過去10年のグラフ』の急角度な右肩上がりが、そのまま僕たちの資産に投影された形だ」

健一は、脳裏にあの青い上昇曲線を思い浮かべていた。コロナショックの谷を越え、天に向かって突き進むS&P500の力強さ。それが現実のものとなり、自分たちの財布を潤している。

「オルカンも、しっかりと底上げしてくれているわ。S&P500ほど派手じゃないけれど、世界経済全体が成長している証拠ね」

「そうだな。親父が汗水たらして貯めた金が、世界中の企業の成長エネルギーに変わり、そしてまた僕たちのもとに還ってきた。……親父、驚いて腰を抜かしてるんじゃないか?」

健一が天井を見上げると、洋子が柔らかく笑った。 「きっと、『よくやった』って褒めてくれてるわよ。ただ銀行に眠らせておいたら、インフレで目減りしていたかもしれないもの」

一呼吸置き、健一は居住まいを正した。

「さて、感傷に浸るのはここまでだ。洋子、今年も『枠』が復活したぞ」

新NISAの年間投資枠、二人合わせて最大720万円。今年もこの枠を使い切る計画だ。

「遺産の残りは、あと280万円ね」 洋子は手元のメモに目を落とす。

「そうだ。今年の投資額720万円から、遺産の残り280万円を引く。不足分の440万円は、僕たちのこれまでの貯蓄から捻出する。……いいな?」

「ええ、もちろん。異論はないわ。この一年で、お金が働く威力を嫌というほど見せつけられたもの。もう、現金のまま寝かせておくなんて考えられない」

洋子の目には、一年前の躊躇いは微塵もなかった。むしろ、これからの人生を能動的に掴み取ろうとする、ハンターのような輝きがあった。

「配分はどうする? S&P500の成績が良かったから、そちらの比率を上げるか?」 健一が試すように尋ねる。

洋子は少し考えてから、首を横に振った。 「ううん、今年も半分ずつでいいと思う。アメリカが強いのは分かったけれど、何があるか分からないのが世界でしょう? 『オルカン』という保険はかけておきたいわ」

「同感だ。調子が良い時こそ、驕らず、基本に忠実に。それが長く続けるコツだろうな」

二人の意見は一致した。 今年も、オルカンとS&P500に、それぞれ360万円ずつ。

健一はマウスを握った。一年前は震えていた指先だが、今はキーボードの上で軽やかに踊る。 それは、未来への航路を確定させる熟練の操舵手のようだった。

カチッ、カチッ。

「注文完了」

画面に表示された文字を見て、二人は同時に深く息を吐き、そして顔を見合わせて笑った。

「さあ、今年も私たちの『お金の精鋭部隊』が出撃したわね」 「ああ。彼らが世界で戦ってきてくれる間に、僕らは僕らの人生を楽しもうじゃないか」

窓の外には、冬の澄んだ夜空が広がっている。 彼らの視界にはもう、老後の不安という霧はかかっていない。あるのは、自分たちの手で築き上げ、育てていく、確かな未来への道筋だけだった。

◆

あれから9年の歳月が流れた。

リビングの窓の外には、あの日と同じように夜の帳が下りている。しかし、ガラス窓に映る二人の姿は、確かに時を重ねていた。

健一は今年で65歳。定年退職という大きな節目を迎え、会社という戦場から名誉ある撤退を果たしたばかりだ。洋子も63歳になり、パートの仕事を減らし、趣味のガーデニングに時間を割くようになっていた。

「ねえ、健一さん。今日は何の日か覚えてる?」 洋子が、少し上等の豆で淹れたコーヒーを運びながら尋ねる。

「ああ、忘れるわけがない」 健一は、愛用のタブレット端末をテーブルに置いた。 「僕たちが、親父の遺産を握りしめて、投資という海に小舟を漕ぎ出した日だ。あれからちょうど10年になる」

あの日、震える指でクリックした1000万円。その後、二人は約束通り、毎年のNISA枠を最短で埋め続けた。貯蓄を切り崩し、ボーナスを注ぎ込み、5年という歳月をかけて、夫婦ふたり分の生涯投資枠「3,600万円」という巨大な器を満杯にしたのだ。

それからの後半5年は、ただ「待つ」だけの時間だった。 暴落の嵐に肝を冷やした年もあった。高騰の波に心が躍った年もあった。だが、二人は一度も狼狽売りすることなく、「オルカン」と「S&P500」という二つのエンジンを信じ続けた。

「怖かったわね、最初は」 「ああ。だが、今はどうだ?」

健一は静かに画面をタップし、証券アプリを起動した。 生体認証が通り、10年分の歴史が詰まった数字が弾き出される。

二人は息を呑み、そして静かに顔を見合わせた。

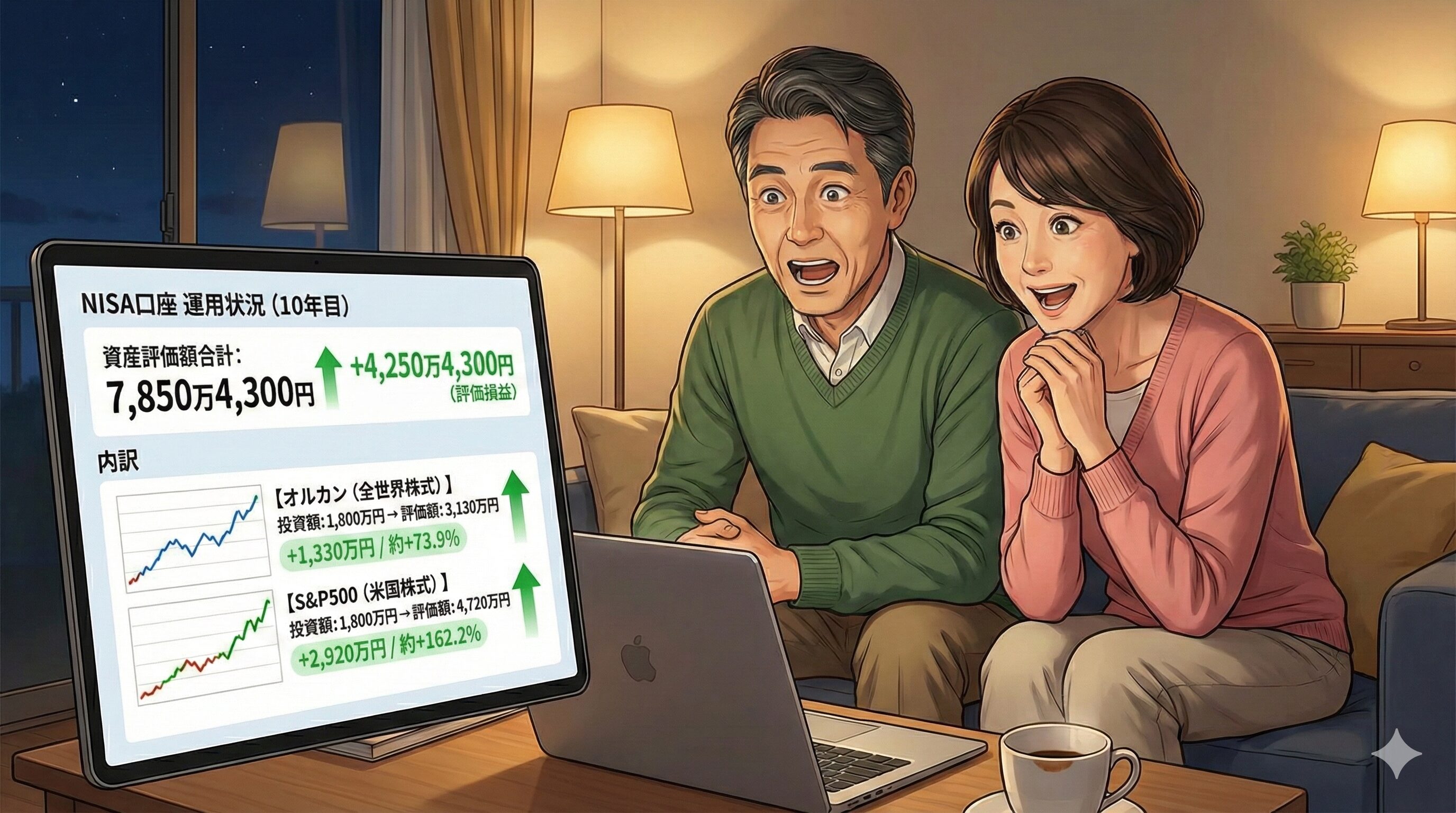

資産評価額合計:7,850万4,300円 (投資元本:3,600万円) (評価損益:+4,250万4,300円)

画面には、信じがたい光景が広がっていた。 元本の3,600万円は、倍以上の輝きを放っている。この10年間、世界経済が――米国を中心とした技術革新と、新興国の粘り強い成長が――彼らの資産をここまで押し上げたのだ。

「7,800万……」 洋子の声が震えている。 「お義父さんの1,000万円が、私たちの老後資金3,600万円になり、それが今、倍になって……」

「『億り人』とまではいかないが」 健一は目頭を熱くしながら言った。 「これは、もう立派な城だ。親父が基礎を作り、僕たちが柱を立て、そして『時間』という大工が屋根をかけてくれた」

この資金があれば、年金だけの生活に怯える必要はない。 たまの贅沢な旅行も、孫への教育資金の援助も、そして万が一の医療費も、すべてこの「城」が守ってくれる。

「ねえ、見て。S&P500の伸び、やっぱり凄まじいわ」 洋子がグラフを指差す。そこには、幾度かの調整局面を乗り越え、力強く空へ伸びる龍のような線が描かれていた。 「でも、オルカンも負けてない。世界全体が、私たちを支えてくれているみたい」

健一は深く頷き、画面を閉じた。 数字の羅列ではない。そこにあるのは「自由」だった。 誰に気兼ねすることなく、残りの人生を自分たちの色で塗りつぶしていける、圧倒的な自由。

「洋子、ありがとう。君が背中を押してくれたからだ」 「ふふ、私が欲張りだっただけよ」

洋子は悪戯っぽく笑ったが、その目には涙が光っていた。

「明日は、親父の墓参りに行こうか」 「ええ。一番高いお花と、お義父さんの好きだったお酒を持ってね」

リビングには、穏やかな時間が流れていた。 10年前、不安と希望が入り混じっていたこの部屋は今、揺るぎない安息に満たされている。

彼らは知ったのだ。 お金そのものの価値よりも、それを育て、守り抜いたという経験こそが、老後を生き抜く本当の自信になるのだということを。

窓の外では、星が瞬いていた。 それは、遥か彼方の宇宙で燃え続ける恒星の光。何億年もの時間を旅して届くその輝きは、時間を味方につけた彼らの人生を、静かに祝福しているようだった。

◆

穏やかな午後の日差しが、定年後の二人の時間を優しく包み込んでいた。 リビングのテーブルには、豪華客船のパンフレットが広げられている。「地中海クルーズ10日間の旅」。現役時代には夢のまた夢だった金額が、そこには記されていた。

「ねえ、健一さん。本当に行くの? 1人100万円もするのよ」 洋子がパンフレットを閉じかけながら、不安げに呟く。

「金ならあるじゃないか」 健一は、タブレットに表示された証券口座の残高『7,850万円』を顎でしゃくった。

「そうなんだけど……」 洋子は眉を曇らせる。 「このお金に手を付けるのが、なんだか怖いのよ。せっかくここまで育てた『大木』でしょう? 切り倒して薪にしてしまうみたいで……。もし、私たちが100歳まで生きちゃったら、途中で枯渇するんじゃないかって」

健一はゆっくりと頷いた。洋子の不安はもっともだ。 「貯蓄」から「投資」への切り替えも怖かったが、「積み上げ」から「取り崩し」へのモードチェンジは、それ以上に心理的なハードルが高い。減っていく残高を見るのは、自分の寿命が削られるような恐怖があるからだ。

「だからこそ、洋子。今日話したいのは**『出口戦略』**だ」 健一は新しい資料を画面に出した。

「これからは、この資産を『切り崩す』んじゃない。『収穫』するんだ」

「収穫?」

「ああ。**『4%ルール(定率取り崩し)』**という魔法の杖を使う」

健一は、画面に表示されたグラフを指差した。

「米国トリニティ大学の研究に基づいた理論だ。資産を現金化する際、**『毎年、残高の4%ずつ』**を取り崩していく。それだけだ」

「4%……? それだと、25年でなくなっちゃうじゃない」 洋子が素早く計算する。

「そこがミソなんだ。俺たちの資産は、まだ『S&P500』と『オルカン』の中で生きている。運用を続けながら取り崩すんだ。過去の統計では、年平均5〜7%の成長が見込める。つまり……」

健一は言葉に力を込めた。 「増える分(5〜7%)よりも、使う分(4%)を少なく設定する。 理論上、資産は減るどころか、死ぬ時が一番増えている可能性すらあるんだ」

「減らないの? 使っても?」 洋子が目を丸くする。

「完全になくならないとは言えないが、30年後に資産が残っている確率は98%以上というデータもある。まさに『金の卵を産むガチョウ』だ。ガチョウを殺さずに、産んだ卵だけを食べるんだよ」

健一はさらに、重要な設定変更について語り始めた。

「そして大事なのは、**『定額』ではなく『定率』**で受け取ることだ」

「どう違うの?」

「例えば『毎月30万円』と決めてしまうと、暴落が起きて株価が半分になった時、資産の切り売りスピードが倍になってしまう。これが一番の破産リスクだ」

健一は手振りで説明を加える。

「でも『定率4%』ならどうだ? 株価が下がって資産が減れば、受け取る額も自動的に減る。株価が上がれば、受け取る額も増える。 市場の波に合わせて、自動的にブレーキとアクセルを踏んでくれるんだ。これが**『資産寿命』を延ばす**最大の秘訣だよ」

「なるほど……。下がった時は質素に、上がった時は豪華に。理にかなってるわね」

健一はシミュレーション画面を開いた。 現在の資産7,850万円の4%。 年間受取額:約314万円(税引前)。 月額換算:約26万円。

「これに、俺たちの年金が加わる。どうだ?」

洋子は口元を手で覆った。 「……十分すぎるわ。毎月26万円も『お小遣い』が入ってくるなんて」

「しかも、元本であるガチョウは生き続ける。この先、多少の暴落があっても、俺たちが死ぬまで資産がゼロになる可能性は限りなく低い」

健一は、パンフレットを再び洋子の手元に押しやった。

「だから、使おう。墓場まで金を持っていっても仕方がない。このお金は、俺たちの『思い出』に変換するためにあるんだ」

洋子の目から、不安の色が消えた。 「そうね。お義父さんも、私たちが通帳を抱えて震えているより、地中海の風に吹かれて笑っている方を喜ぶわよね」

「その通りだ。さあ、証券口座の設定を変更するぞ。『定率取り崩しサービス』をオンにするんだ」

カチッ。

そのクリック音は、10年前の「投資開始」の時とは違う、もっと軽やかで、豊かな響きを持っていた。それは、人生の収穫期(ゴールデンエイジ)の幕開けを告げる鐘の音だった。

「予約しましょう、健一さん。一番眺めのいい部屋を」 「ああ。そして、最高のワインで乾杯しよう。俺たちの賢明な選択と、素晴らしい人生に」

二人は微笑み合い、未来の思い出への切符を手に取った。 彼らの資産は、これからも世界経済の海を旅し続ける。しかし今の二人には、その波を恐れる必要はもう何もないのだった。

【投資は自己責任でお願いします】

「更新継続のために応援クリックをお願いします」

![]()

にほんブログ村